L

es médias sont une arène intéressante pour les divers débats entourant la gestion des RPA dans la mesure où ils font appel à différents intervenants qui, autrement, se parlent rarement. Prenons par exemple l’émission La Facture du 9 novembre 2010 qui traite des résidences pour personnes âgées (RPA). L’animateur, Pierre Craig, débutait son émission avec ces paroles :

| Le problème avec le privé, c’est qu’on fait parfois payer les personnes âgées pour des services dont elles n’ont pas besoin. À l’opposé, il arrive aussi qu’elles ne reçoivent pas les services qui leur seraient réellement nécessaires. À la base de tout ça, un grave problème d’évaluation des besoins de ces personnes |

L’enquête effectuée par l’équipe de La Facture a révélé que des dix RPA contactées, 9 d’entre elles utilisaient une grille maison plutôt que la grille utilisée dans le secteur public, appelée « SMAF » (1). Or l’absence de normes uniformes pour évaluer les besoins d’un résident, pour déterminer les soins à lui prodiguer et les coûts supplémentaires qu’il aura à défrayer est un risque d’abus dans la mesure où, présentement, les gestionnaires de RPA ne sont soumis à aucun contrôle en la matière.

D’où la question lancée par Pierre Craig : L'État devrait-il encadrer les soins de santé dans les résidences privées pour personnes âgées? (2). Il semble que les téléspectateurs qui ont participé au débat étaient en majorité en faveur. Mais du débat lui-même, nous avons retenu les quelques idées suivantes (qu’elles soient pour ou contre) qui peuvent interpeler les gestionnaires de RPA. Nous les avons classés en 3 catégories qui correspondent à différents points de vue:

1. Point de vue des résidents et des proches

- Lors de la recherche d’une résidence, il est difficile de trouver la résidence qui répond à nos besoins faute de critères uniformes.

- Il est facile de surévaluer le nombre d’heures-soins requis, si bien que l’évaluation d’une personne peut différer d’une résidence à l’autre.

- Une grille uniforme permet d’avoir une vision plus claire non seulement des coûts actuels mais aussi des coûts supplémentaires qu’il faudra débourser quand l’autonomie va baisser.

- Les tenants de la grille uniforme disent qu’Il en résulte de fréquents déplacements des résidents précisément parce qu’ils ont été mal évalués au départ.

- Faute de contrôle, il se peut que certains services facturés ne soient pas donnés.

- Faute de contrôle, il se peut que certains services nécessaires ne soient pas tout simplement pas pris en compte.

2. Point de vue des gestionnaires

- Des gestionnaires disent que leur grille maison est semblable à la grille SMAF. La grille maison, disent-ils, est cependant plus facile à expliquer aux futurs résidents et à leurs proches

- Il semble que les résidences privées accueillant des résidents autonomes ne sont pas à l’abri des risques de mauvaise évaluation du fait de l’alourdissement de la clientèle.

- Un gestionnaire affirme qu’il y a effectivement extorsion (c’est son terme) de la part de certains propriétaires de résidences privées. Ce gestionnaire dit qu’il arrive, lui, à offrir des services à un coût raisonnable. Il est à noter cependant que des variations dans les coûts d’hébergement peuvent varier selon les régions. Ils sont plus élevés à Montréal, du fait notamment du prix des terrains.

- Un des tenants de la non-ingérence de l’État en matière d’évaluation des résidents dit qu’il faut respecter le fait qu’il s’agit d’entreprises provenant du secteur privé et qu’il faut respecter cela.

3. Au niveau du système de santé dans son ensemble

- Une grille unique permettrait un meilleur usage des ressources de santé. Par exemple, lorsqu’une personne âgée se rend à son CLSC, les informations la concernant seraient les mêmes que celles de la résidence.

- Il y aurait lieu d’intégrer la grille unique au processus de certification

- Certains participants ont cependant noté qu’une grille n’est pas tout : il faut des gens qualifiés pour l’utiliser. D’où la nécessité d’une formation adéquate. La grille SMAF, au-delà de ses qualités scientifiques disent certains, est utilisée par des professionnels formés.

- Toutes les RPA n’offrant pas les mêmes services l’usage d’une grille unique offrirait la possibilité de créer une typologie de RPA.

- Certaines personnes ont déploré le problème des travailleurs sociaux. Ici encore, il y a problème de ressources : une gestionnaire dit que le gros défit est effectivement de travailler de concert avec les CLSC…

Bien que ces deux émissions de La Facture ne soient pas récentes, il semble que les questions posées soient toujours d’actualité…Nous vous invitons à prendre connaissance de ces émissions!

NOTES

(1) Le SMAF est l’acronyme pour "Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle". Pour plus de détails, consulter le site du Centre de recherche sur le vieillissement de http://www.csss-iugs.ca/cdrv/?L=fr

(2) Pour le reportage paru lors de l’émission la Facture :http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBFT/LaFacture201011091930.asx

(3) Pour la 2e édition de La Facture en ligne, sous le thème : « L'État devrait-il encadrer les soins de santé dans les résidences privées pour personnes âgées? » :

http://www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/20102011/la_factureEnLigne_videos_2.asp

M

ais un résident ne se limite pas qu’à son niveau d’autonomie. En effet, pour la gérontologue Michèle Charpentier, il est essentiel de considérer la personne âgée non seulement en fonction de ses limitations mais aussi de ses potentialités. Dans cette optique, il en a résulté le livre Vieillir en milieu d’hébergement. Le regard des aînés, paru aux Presses de l’Université du Québec. Elle résume ainsi sa vision :

| « (…), sans nier les fragilités et les contraintes personnelles, sociales et politiques, particulièrement nombreuses en contexte d’hébergement et au grand âge, nous reconnaissons aussi aux résidents le pouvoir de se définir et d’agir, ou de ne pas agir, sur leurs vies et leurs univers, selon leurs perspectives » (CHARPENTIER (2007), pp. 69-70). |

Car, dit la chercheure,

| « Traverser sept, huit et même neuf décennies de vie doit sûrement permettre de développer des attitudes, des forces et des potentialités » (Ibid., p. 3) |

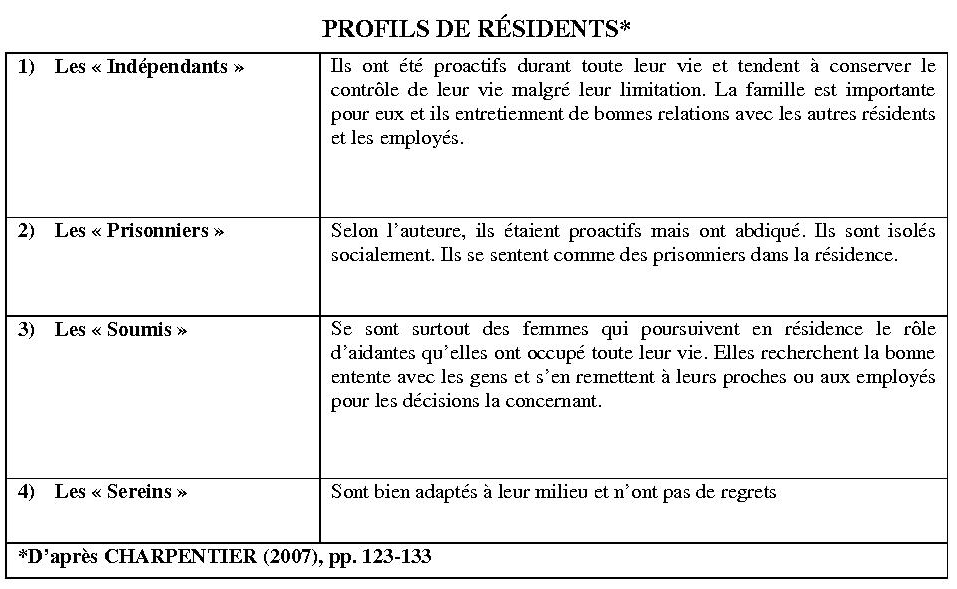

L’auteure a donc tenté de cerner ces potentialités qui peuvent s’exprimer dans la vie quotidienne des résidents âgés. Dans cette optique, elle propose 4 profils d’aînés en résidence. Les voici résumés brièvement en un tableau:

La leçon des résidents

La démarche de Michèle Charpentier en est une d’empowerment. Mais qu’est-ce que l’empowerment?

| Il s’agit d’un processus par lequel l’individu devient capable d’influencer l’aménagement et le cours de sa vie en prenant les décisions qui les concernent directement ou qui concernent sa communauté (Ibid., p. 35) |

Dès lors, selon nous, le rôle du gestionnaire, n’est pas seulement de mieux sélectionner et contrôler ses employés; c'est aussi de garder à l’esprit que sa clientèle est constituée de personnes fragilisées vivant en promiscuité avec d’autres résidents et les employés, dans un milieu de vie substitut. Malgré la meilleure volonté du monde, les risques d’abus sont réels…

Dans la foulée de la certification qui éveille les consciences, des journalistes en mal de sensation font leurs choux gras de ces histoires d’horreur. La démarche est justifiée, évidemment, puisque ces abus doivent être dénoncés… Mais derrière l’actualité se cache quelque chose de plus profond qu’a bien expliqué, selon nous, Michèle Charpentier :

| En fait, écrit-elle, les abus en hébergement sont paradoxaux, puisqu’ils sont perpétrés dans des milieux qui ont pour mission de « prendre soin » des personnes âgées (Ibid., p. 32) |

On sait que de nombreuses résidences sont adéquates. Mais pour celles qui affichent ces histoires d’horreur, il faut se demander qu’est-ce qui, au niveau de la gestion, permet cela?

Pour qu’elle raison la mission n’est pas accomplie?

Dernièrement, a été soulevée la possibilité de vérifier les antécédents judiciaires des employés qu’on embauche, « dans le cadre du resserrement du processus de certification (BOIVIN, 2011). Ajoutez à cela une formation adéquate, qui est essentielle, et vous augmentez effectivement les chances d’avoir des employés compétents qui ne sont pas négligents ou abuseurs.

Mais l’étude de Michèle Charpentier, plus qualitative, offre une vision unique en plongeant dans l’univers de ceux et celles qui y vivent. Elle souligne par exemple que la clientèle très âgée est presque essentiellement féminine. N’est-ce pas un aspect (parmi d’autres) essentiel à considérer si l’on veut favoriser l’empowerment des résident(e)s? Comment ne pas tenir compte de cette réalité et bien d’autres dans les pratiques de gestion?

L’amélioration des méthodes de gestion d’une RPA et donc la diminution des risques d’abus passe donc nécessairemen t par une meilleure compréhension des résidents… Bien sûr, certains d’entre eux ont une capacité de communication limitée. Mais pour ceux et celles qui peuvent parler, la démarche de Michèle Charpentier est positive à plus d’un titre : ces gens ont la possibilité de s’exprimer et, d’une certaine façon, de parler pour ceux et celles qui ne le peuvent plus. Mais ils permettent aussi aux gens qui travaillent à leur bien-être de mieux les connaître… au-delà de la connaissance de leurs niveaux d’autonomie!

REFERENCES

BOIVIN, M. (2011). Résidences privées pour personnes âgées : scruter le passé avant d’embaucher,

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201102/16/01-4371073-residences-privees-pour-personnes-agees-scruter-le-passe-avant-dembaucher.php

CHARPENTIER, M. (2007), Vieillir en milieu d’hébergement. Le hagard des aînés, Presses de l’Université du Québec.

L

orsque nous, Québécois, parlons des « vieux pays », nous pensons spontanément à la France. Mais cette expression prend un sens moins « folklorique » lorsque nous abordons le problème du vieillissement de notre société. En effet, un « vieux pays » n’est-il pas constitué par une population qui, globalement, est plus âgée que la nôtre ? Et donc ce pays ne bénéficie-t-il pas d’une expertise en matière de vieillissement de la population supérieure à la nôtre ?

Ne pouvons-nous pas tirer profit de l’expertise d’un « vieux pays » ?

Le palmarès…

En France, les personnes âgées en perte d'autonomie vont d’abord vivre dans une maison de retraite médicalisée, plus particulièrement appelée établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Eh pad). C’est ce que nous apprend le Figaro dans la présentation de son Palmarès des maisons de retraites. (1). Plus précisément, « (…) le profil type du résident en Ehpad est une femme de 87 ans, avec en moyenne cinq pathologies, huit médicaments et une dépendance importante.

Notons au passage cette distinction qui est établie, en France, selon les soins à prodiguer ou non. Au Québec, il y a bien sûr la distinction entre les RPA et les CHSLD. Mais elle n’est pas tranchée, comme vous le constatez quotidiennement, des RPA dont la vocation est d’accueillir une clientèle autonome devant bien souvent héberger une clientèle en perte d’autonomie.

Sur les 7416 Ehpad contactés, 3100 ont participé, provenant uniquement du secteur privé puisque les Ehpad publics ont eu la consigne de ne pas participer... Les Ephad participantes ont dû remplir un formulaire de 62 questions. Bien entendu, des experts ont été consultés. Il est à noter que comme il s’agit d’un palmarès, les résidences sont affichées selon leur score. Ehpad sont donc notés au moyen d’étoile un peu comme pour les restaurants ! (2)

On ne peut qu’admirer ce degré d’expertise. Mais il faut convenir que les défis que posent le vieillissement d’une société est toujours le même peu importe le niveau d’expertise de la société en la matière. Voici quelques éléments provenant de la conclusion des auteurs du Palmarès qui laissent songeur…

L’image de l’habitation pour aînés

Premièrement, notons que les auteurs du Palmarès décrivent l’attitude des Ehpad participant comme « le signe d’une volonté de transparence ». N’est-ce pas ce que nous cherchons au Québec ? Par ailleurs malgré une évolution évidente ce secteur« (…) pâtit toujours d’une image de bâtiments vieillots et d’aménagement succincts que la mémoire collectives associe aux hospices d’antan ».

Différences régionales

Les critiques des Ehpad s’en prennent à leurs tarifs élevés, en particulier dans les grandes villes comme Paris. Comme au Québec, il semble qu’il y ait des variations notables d’une région à l’autre.

Par contre, il est fait mention de « convention tripartite avec les collectivités territoriales et les autorités de santé, par laquelle ils s’engagent à améliorer et à moderniser les résidences en contrepartie de financement pour le recrutement de personnel ». Dans quelle mesure une expérience de ce genre pourrait-elle être appliquée chez nous ?

Le personnel

On critique aussi la négligence du personnel que l’on accuse de maltraitance et d’infantilisation.

Mais ici comme chez nous, tout cela s’accompagne d’un problème de manque de personnel, lesquels, en plus, semble insuffisamment formé. Par ailleurs, tout comme chez nous on parle de problème de recrutement et d’ « un turn-over qui désoriente les personnes âgées ».

Rappelons qu’un déjeuner-échange organisé par Johanne Cottenoir il y a deux ans avait révélé que parmi les grands défis auxquels l’hébergement pour aînés devra faire face dans les années à venir, il y a précisément la formation, le recrutement et la rétention du personnel...(3)

On notera cependant les différences dans l’établissement de minimum de personnel en place. Tous métiers confondus, on note qu’ « une équipe réduite de 45 pour 100 résidents est à proscrire » !

La qualité de vie

On parle dans certains cas « d’une fonctionnalité plus proche de l’ambiance hospitalière que de la résidence hôtelière ». Le Figaro s’est renseigné pour sa part « sur l’encadrement et la formation à la « bientraitance » » Il est à noter aussi que bien que les chambres doubles soient toujours tolérées, un maximum de 20% était toléré pour être prise en compte dans le Palmarès. Par ailleurs, pour revenir au manque de personnel (qui semble expliquer du moins partiellement comme chez nous, les problèmes) Vous serez surpris des critères

CONCLUSION

Ce petit exercice souligne la nécessité d’échanges entre les pays « vieillissants ». Les expériences ne masquent en rien les exigences liées aux vieillissements. Bien sûr, certains pays ont une expertise plus grande que la nôtre en matière. Mais nous vous invitons à lire les commentaires des lecteurs du Figaro à la suite de la présentation du Palmarès. On sent chez les participants une conscience de la réalité du milieu de l’hébergement pour aînés, au-delà des grands principes. On souhaiterait que les échanges entre intervenants de divers pays soient plus fréquents !

Ainsi, par exemple, la problématique bien particulière de la gestion d’une résidence pour personnes âgées semble là-bas comme ici être la même avec l’âgisme sous toutes ses formes qui est une menace constante, comme en témoigne, d’ailleurs, le site Vieillir en Liberté qui rassemble d’ailleurs le la Belgique, La France, le Québec et la Suisse (3)

Références

(1) Pour la présentation et un lien au Palmarès :

http://www.lefigaro.fr/retraite/2011/01/28/05004-20110128ARTFIG00691-le-palmares-des-maisons-de-retraite.php

Tous les passages cités dans le présent article proviennent de ce texte. La méthodologie de l’enquête ainsi que les conclusions y sont présentées en détails

(2) Pour visualiser le Palmarès :

http://www.lefigaro.fr/retraite/2011/01/31/05004-20110131ARTWWW00367-maisons-de-retraites-le-palmares.php

(3) Bilan du deuxième déjeuner-échange de L’Indice, Revue L’Indice, Vol.10, no.2 (été 2009),

pp.7-8. http://www.aineshebergement.com/indice/revue/v10-2.pdf

(4) http://www.rifvel.org/